【2月相続無料相談会】 2月1日~2月28日まで相続登記、相続手続きの無料相談会を当事務所にて実施しております。 好評につき、無料相談は事前予約制とさせて頂いております。お気軽にご予約頂けると幸いです。

【西京区相続と不動産の相談会を開催のお知らせ】 11月16日(日)9:30~16:30 京都市西文化会館ウエスティ2F 第1会議室にて開催します!! ご予約優先となっておりますので、電話またはお問合せフォームからご予約頂けると幸いです!

Facebookを更新しました! ご覧頂けると幸いです! ↓↓↓↓↓

法務局による自筆証書遺言保管制度の記事を新たに追加しました!

本日付けの京都新聞に成年後見センターリーガルサポート京都支部の私の記事が掲載されました!

下記のとおり、事務所移転しました。 新事務所 〒615-8075 京都市西京区桂巽町62番地2 電話番号、FAX番号は変更ありません。

RCV京都(洛西ケーブルテレビ)に出演してました!!

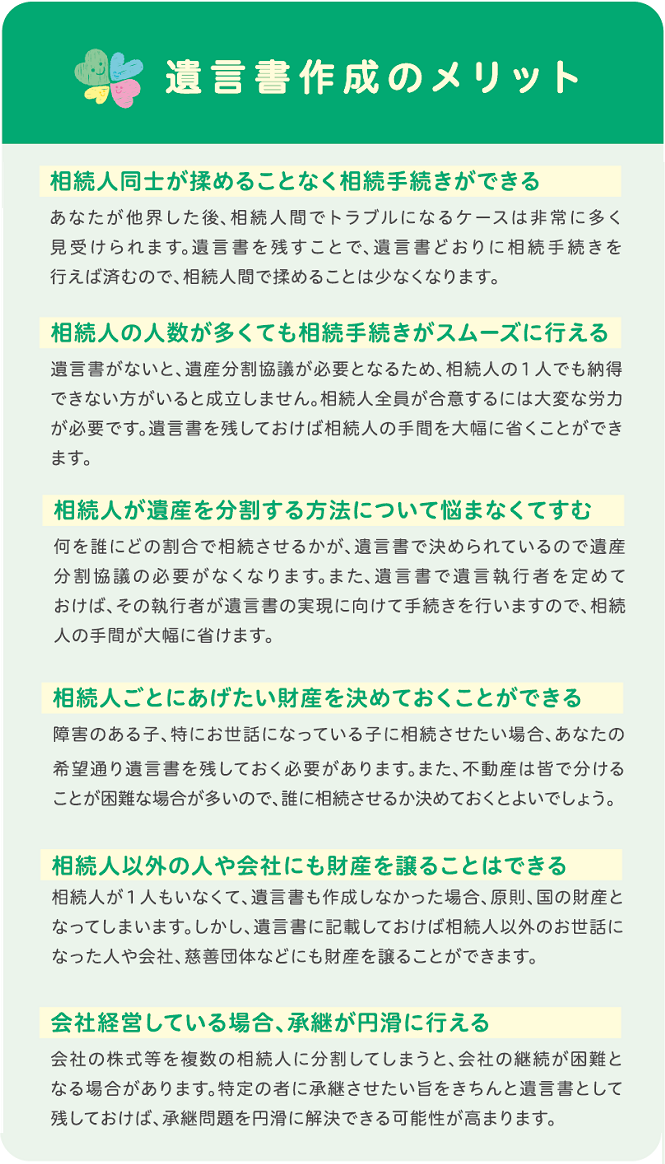

遺言書作成

長い人生を歩まれてきたあなたには、楽しいこと、うれしいこと、そして大変なご苦労もあったと

思います。

その中で築かれたあなたの大切な財産、あなたの想い。

残された時間は誰にもわかりません。

けれどもその時間が終わるときは必ずきます。

「遺言」は決して後ろ向きな手続きではありません。

むしろ、あなた自身があなたらしい人生を全うするための前向きな手続きです。

最後まであなたの人生を生きてください。

あなたの大切な方に、どうかあなたの想いを遺してください。

当事務所では、お客様一人一人の気持ちに寄り添いながら、十分にご本人の意向を反映した遺言書を 作成いたします。遺言書の作成をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。

②出張相談OK!

③お客様にとってベストな遺言書案をご提案します!

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

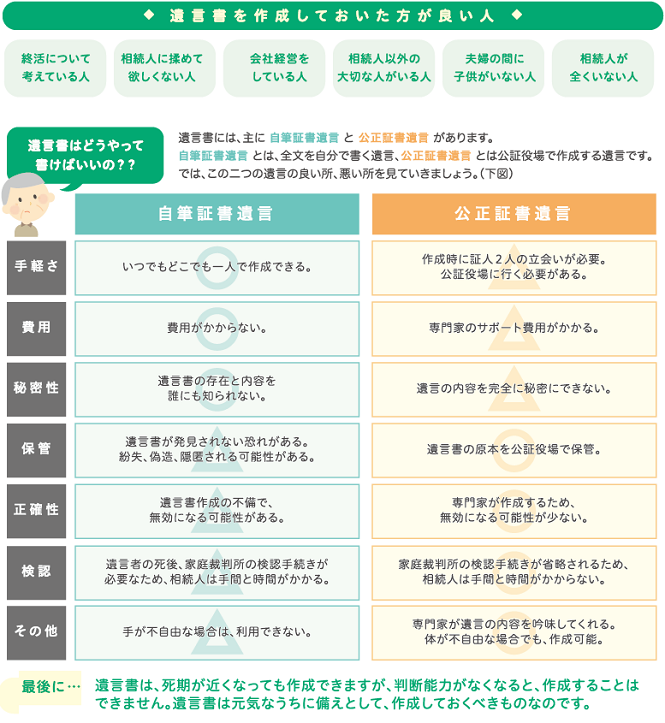

遺言書は、大きく分けて公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)と

自筆証書遺言(手書きの遺言書)があります。

公正証書遺言は公証役場で保管されますが、自筆証書遺言には今まで保管制度がありませんでした。

そのため、自宅の金庫や机・タンスの引き出しに保管されている場合が多く、

紛失したり、相続人が遺言書を捨てたり破いたり改ざんしたりする危険性がありました。

このような自筆証書遺言のデメリットを解消するため、2020年7月10日、

法務局で遺言書を保管する新しい制度がスタートしました。

この「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、手書きの遺言書を法務局に預かってもらえますので、遺言書の破棄、隠匿、偽造による相続トラブルを避けることができるようになりました。

公正証書遺言よりも圧倒的に費用が安い!

公正証書遺言は公証役場で預かってもらえるため、相続トラブルを避けるために有効な手段でした。

しかし、その反面、保有資産に応じて作成手数料が変わるため、費用面でのハードルが高くなる場合も

ありました。

しかし、新しくスタートした「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の場合、

手書きの遺言書は自分で書けますし、後述のとおり、法務局の保管手数料はたったの3900円です。

言書の保管という面だけ考えると、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の方が

圧倒的に安く済みます。

家庭裁判所での検認手続が不要!

手書きの遺言書の場合、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要が

あります。

遺言者が遠方に住んでいた場合、検認期日に出席するため、

地方にある管轄の家庭裁判所にわざわざ出向かなければなりません。

しかし、法務局で保管した遺言書については、公正証書遺言と同様、

家庭裁判所での検認手続が必要ありません。

検認手続の負担は自筆証書遺言のデメリットでしたが、

法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、そのデメリットを解消できます。

遺言書を法務局で保管してもらうまでの流れ

手書きの遺言書を法務局で保管してもらうまでの流れは、以下のとおりになります。

- 遺言書を作る

法務局で保管してもらう遺言書を作成します。

保管する遺言書は、自筆証書遺言、つまり、全文手書きの遺言書です。

なお、法務局は遺言書を預かってくれるだけで、書き方など作成についての相談はできません。

遺言書の形式を間違えると無効になりますので、

不安な方は司法書士等の専門家に依頼した方が安心です。 - 遺言書の保管申請書を作成する

遺言書を保管してもらうための申請書を作成する必要がありますので、

法務局に備え付けの定型用紙に必要事項を記入します。

なお、法務省のホームページで申請書や記載例をダウンロードできますので、

事前にプリントアウトして記入することをお勧めします。 - 保管申請の予約をする

本人確認のため、窓口に遺言者本人が出向く必要があります。

そのため、まずは保管申請をする日時の予約をする必要があります。 - 保管の申請をする

事前に予約を入れた日時に法務局に出向き、保管申請書と必要書類を提出します。 - 保管証を受け取る

申請手続が完了すると、保管証を渡されます。

遺言書を保管している法務局や保管番号などが記載されていますので、

遺言者が亡くなった後、その相続人が遺言書を発見することが容易になります。

保管申請をする法務局(遺言書保管所)

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者所有の不動産の所在地

を管轄する法務局になります。

保管申請に必要な書類

・遺言書原本

・保管申請書

・本籍の記載のある住民票

・写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

遺言書の保管料はたったの3900円!

遺言書の保管料は、遺言書1通につき3900円です。

保管申請の際、収入印紙で納めます。

遺言書の形式ミスには要注意!

このように、新しくスタートした「法務局における自筆証書遺言書保管制度」は極めて安い費用で

遺言書を保管してもらえるため、相続トラブルを避けるために極めて有用な制度といえます。

かし、法務局で遺言書の書き方を相談することはできませんので、遺言書の作成自体については

自己責任になります。

遺言書は形式が決まっていますので、形式ミスで無効になってしまわないよう、

司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。

法務局による自筆証書遺言保管制度遺言者死亡後の手続きについて

遺言者の相続人や受遺者等は、遺言書の写しが入った証明書の交付を受けられます。

これを「遺言書情報証明書」といい、これにより、不動産や預金の名義替えが可能となります。

この証明書は全国のどの法務局でも交付を受けられます。

また、遺言者が死亡した場合、法務局から通知がされます。

これは公正証書遺言にはない制度で自筆証書遺言保管制度の画期的なところです。

法務局からの通知には2種類あります。

①死亡通知

遺言者本人が死亡し、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認したときに、事前に本人が指名しておいた者に対して、法務局で遺言書が保管されている旨を通知するものです。

遺言者があらかじめ指定した人(3名まで指定可能)に通知を希望している場合。

死亡時通知は遺言者が遺言書の保管の申請時に手続きをする必要があります。

※従来は1名まで指定可能でしたが、令和5年10月2日から3名になりました。

また、従来は指定可能な対象者が受遺者、遺言執行者又は推定相続人とされていましたが、これらの人に限定されず、指定可能となりました。

②関係遺言書保管通知

全ての相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨を通知するものです。

以下のいずれかの場合に通知が発せられます。

- 遺言者の相続人等が保管されている遺言書の閲覧をした場合。

- 遺言者の相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けた場合。

『関係遺言書保管通知』を受けるためには特段の手続きは必要ありません。

上記条件のような場合に自動的に通知が発せられます。

ここが、自筆証書遺言保管制度の大きなポイント!

遺言者本人の死亡後の手続きが、自筆証書遺言保管制度の良いところでもあり、悪いところでもあるので、お伝えしておきます。まず、通知制度については、公正証書遺言では通知制度がありません。

よって、相続人から、被相続人が公正証書遺言をしているか否かを照会しなければ知ることができません。よって、遺言書の存在が無視されたまま、遺産分割協議がされる可能性があります。

ただ、遺言者によっては、一部の相続人には知られたくない場合も少なからずあると思われますが、自筆証書遺言保管制度により遺言執行する際には上述の「遺言書情報証明書」を取得する必要があり、その証明書を取得した段階で全ての相続人に法務局から通知がされます。

なぜ法務局は全ての相続人を把握して通知をすることができるのか?

それは、遺言執行者や相続人が「遺言書情報証明書」を申請する際に、相続人全てを特定できる被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人全員の住民票または法定相続情報一覧図を提出しなければならないからです。

公正証書遺言であれば遺言者の死亡記載の戸籍と法定相続人の現在戸籍だけで遺言執行することができます。

公正証書遺言であれば、良いか悪いかは別にして、他の相続人に知られるこのなく遺言執行ができるのが公正証書遺言で、他の相続人に内容を知られてしまうのが自筆証書遺言保管制度ということになります。

自筆証書遺言保管制度を利用するメリットは、先述のとおり、大いにあるのは事実です。

しかしながら、法務局は、自筆証書遺言の内容や、遺言者の遺言能力の有無までは確認しません。よって、公正証書遺言と比べた場合、遺言書の有効性までは担保されません。

もし仮に、遺言者の判断能力に問題があり、遺言能力が後から争われる可能性がある場合には、公正証書遺言にて遺言書を作成することをお勧めします。

どの遺言書を作成すると良いかは、個別具体的な事情によって変わりますので、遺言書作成を検討される場合は、司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。

料金表

遺言書作成等

| 公正証書遺言作成 ※1 | 80,000円~150,000円 |

| 証人立会日当 | 20,000円 |

| 尊厳死遺言作成 | 20,000円 |

| 自筆証書遺言作成支援 ※2 | 30,000円~ |

| 遺言書保管制度利用支援 ※2 | 50,000円~ |

※1 相続人調査を行う場合、別途、戸籍取得費用等の実費がかかります。

※2 相続人調査を行う場合、別途報酬及び実費がかかります(事前にお見積りさせて頂きます!)

※2 特に複雑又は特殊な事情がある場合は司法書士と依頼者の協議により定める額(事前にお見積りさせて頂きます!)

遺言執行業務・遺産整理業務

| 金500万円まで | 25万円 |

| 金500万円超~金5,000万円まで | 価額の1.2%+19万円 |

| 金5,000万超~金1億円まで | 価額の1.0%+29万円 |

| 金1億円超~金3億円まで | 価額の0.7%+59万円 |

| 金3億円超 | 価額の0.4%+149万円 |

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費を頂きます。

※不動産登記の登録免許税が別途必要となります(相続登記の司法書士報酬につきましては、

上記費用に含まれています)

※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※半日を超える出張が必要な場合、日当の半日:3万円、1日:5万円をいただきます。

公証役場に支払う遺言書作成費用(目安)

(公証役場で作成する場合)

| 遺言書に記載する財産の価額 | 手数料 |

| 金100万円まで | 16,000円 |

| 金200万円まで | 18,000円 |

| 金500万円まで | 22,000円 |

| 金1,000万円まで | 28,000円 |

| 金3,000万円まで | 34,000円 |

| 金5,000万円まで | 40,000円 |

| 金1億円まで | 54,000円 |

(公証人に出張してもらう場合)

| 遺言書に記載する財産の価額 | 手数料 |

| 金100万円まで | 18,500円 |

| 金200万円まで | 21,500円 |

| 金500万円まで | 27,500円 |

| 金1,000万円まで | 36,500円 |

| 金3,000万円まで | 45,500円 |

| 金5,000万円まで | 54,500円 |

| 金1億円まで | 75,500円 |

※旅費実費、日当1日2万円が加算されます。

※上記の各報酬には別途消費税が必要です。

お客様に安心してご依頼頂けるよう、事前にお見積りさせて頂きます!

【2月相続無料相談会】 2月1日~2月28日まで相続登記、相続手続きの無料相談会を当事務所にて実施しております。 好評につき、無料相談は事前予約制とさせて頂いております。お気軽にご予約頂けると幸いです。

【西京区相続と不動産の相談会を開催のお知らせ】 11月16日(日)9:30~16:30 京都市西文化会館ウエスティ2F 第1会議室にて開催します!! ご予約優先となっておりますので、電話またはお問合せフォームからご予約頂けると幸いです!

Facebookを更新しました! ご覧頂けると幸いです! ↓↓↓↓↓

法務局による自筆証書遺言保管制度の記事を新たに追加しました!

本日付けの京都新聞に成年後見センターリーガルサポート京都支部の私の記事が掲載されました!

下記のとおり、事務所移転しました。 新事務所 〒615-8075 京都市西京区桂巽町62番地2 電話番号、FAX番号は変更ありません。

RCV京都(洛西ケーブルテレビ)に出演してました!!